人才培养是大学的根本任务和主责使命。法学与公共管理学院全体师生,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,贯彻立德树人使命,主动适应高等教育发展新形势,扛牢为党育人、为国育才政治责任,积极推进本科教育教学工作,深化内涵发展,突出应用特色,深入推动协同育人,取得了一定成效。

一、学院概述

法学与公共管理学院办学历史可溯源至1994年开设的经济法专业,历经政法系、法律系、公共管理学院等发展阶段,2021年9月正式更为现名。学院以服务“三高四新”美好蓝图为指引,面向地方政府部门、司法机关、企事业单位,培养具备法治思维、公共精神与财经分析能力的专业人才,助力基层治理现代化与法治湖南建设。

学院下设综合办、教务办、学工办、学科办4个办公室,以及行政管理、劳动与社会保障、法学、社会工作4个教学系(对应2013年开设的行政管理、2017年开设的劳动与社会保障、2018年开设的法学、2024年新增的社会工作4个本科专业)。拥有省级哲学社会科学重点研究基地2个(2012年立项的湖南省“法务会计研究基地”、2023年立项的“基层公共服务与社会治理研究基地”),省级创新创业教育中心1个(2020年获批的政府治理现代化创新创业教育中心),校内模拟法庭1个及校外实习基地20余个。

师资队伍结构优良。现有专任教师68人,其中教授4人、副教授13人,博士34人、博硕士导师10余人,省级中青年骨干教师10人、教学能手3人、新世纪“121人才工程”人选1人、政府机构决策咨询专家5人,双师双能型教师23人,校外实践教师15人。形成以中青年为骨干、兼具理论与实务能力的教学团队。

学科专业特色鲜明。公共管理学为学校首批省级“双一流”学科(2018年),2023年入选“十四五”省级应用特色学科;行政管理专业2019年入选湖南省“双万计划”一流本科专业建设点。学院深耕“法学+财经”“公管+财经”特色,法学专业通过“法务会计”“法务金融”模块凸显差异化优势,各专业动态对接产业需求,构建模块化课程体系。

教学科研成果丰硕。近五年,教师承担国家级项目6项(2021-2024年连续立项)、省部级及厅级项目40余项,横向项目10余项(服务省妇联、湘江新区等单位),累计科研经费400余万元;发表三类以上论文26篇,出版专著2部,多项决策咨询报告获省部级领导批示。获批省级一流课程3门(《公共政策学》2019年、《宪法学》2020年、《劳动与社会保障专题调查》2021年),省级教学竞赛获奖6项(含2025年黎月团队一等奖),省级教改项目11项。

人才培养成效显著。学院秉承“法治、正义、厚德、民生”院训,近三年学生获国家级奖项15人次、省级42人次,2023-2024年分获省“挑战杯”二等奖和银奖,8人获评“芙蓉学子”;“三下乡”团队连续三年获省级表彰,1个团队入选2023年全国“七彩假期”志愿服务示范团队。近三年毕业生782人,年均就业率91.2%,2024年达93.59%;公务员录取率逐年提升至8.9%,法学专业法考通过率持续上涨,37人进入公检法系统,培养了大批扎根基层、服务社会的优秀人才。

二、办学特色

法学与公共管理学院紧扣应用型人才培养核心定位,持续提升专业建设与社会需求的精准契合度。学院在课程体系标准化、理论教学模块化、实践教学同步化、师资队伍多元化等领域开展了持续探索。着力推动学科与专业互促、理论与实践共生、校内外育人资源联动、思政与专业教育交融的深度融合,构建了“面向国家发展大战略,精准对接时代需求;面向基层需求主战场,深耕实践沃土;面向学生成才硬实力,强化核心能力培养”的“三面向四融合”高素质人才培养模式。这一模式显著提升了应用型人才培养质量,相关成效获得广泛社会认可与积极反响。

(一)“三面向”:锚定办学方向,彰显时代使命

学院以“法治、正义、厚德、民生”为院训,立足学科优势与区域特色,构建“三面向”办学定位,实现人才培养与国家需求、基层发展、学生成长的深度契合,形成“需求导向—能力匹配—价值塑造”的育人闭环。

(1)面向国家发展的大战略,对接时代需求

学院紧扣国家治理现代化、法治中国建设、社会保障体系完善等重大战略,将学科建设与国家发展同频共振,实现“专业建在产业链上,科研服务战略需求”。

学科专业与战略精准对接:公共管理学科作为湖南省“十四五”应用特色学科,以“数字治理”“基层治理现代化”为核心方向,2023年获批省级科研平台“基层公共服务与社会治理研究基地”,直接服务国家治理体系与治理能力现代化需求。行政管理专业作为湖南省“双万计划”一流本科专业,课程体系融入“智慧政务”“公共政策量化分析”等模块,培养适应数字政府建设的应用型人才,2024年该专业学生在“寻是杯”全国公共管理决策模拟大赛中获国家级一等奖。法学专业依托学校财经优势,设立“会计法务”“金融法务”特色方向,呼应法治经济与金融安全战略。劳动与社会保障专业聚焦“全民参保”“养老服务体系建设”等国家民生工程,助力社保政策精准落地。2024年新增的社会工作专业,紧扣中央设立社会工作部的战略部署,确立“金融社会工作”“司法社会工作”特色方向,与湖南省益飞翔社会工作发展中心共建实训基地,培养兼具金融知识与社工技能的复合型人才。

科研服务国家战略成效显著:近五年,教师承担国家社科基金项目6项(董仁周、何四海、柳婷婷、唐钊连续四年立项国家社科基金课题。),省部级项目40余项,内容涵盖基层治理、数字政府、社会保障等关键领域。教师公开发表学术论文40篇,其中三类以上论文26篇,出版专著教材2部,多项决策咨询报告获得省部级领导批示。横向合作方面,学院与省妇联、湘江新区等单位合作项目10余项,累计科研经费400余万元。近三年,学院承接横向产学研项目15项(如“基层治理数字化转型研究”“企业合规体系建设”),其中60%的成果已转化为教学案例或实训项目。

(2)面向基层需求的主战场,深耕实践沃土

学院将人才培养与基层治理、乡村振兴、民生服务等需求紧密结合,构建“校地协同—实践育人—服务地方”的生态链,让学生在扎根基层中成长成才。

基层实践平台全覆盖:学院与湖南省就业服务中心、长沙市律协、长沙市芙蓉区法院、浏阳市人民法院、湖南云一律师事务所、广东卓建律师事务所、长沙市望城区社会组织联合会等单位共建实习实训与实践教学基地26家,可容纳约300人参与集中实习,其中法学专业实习实训教学基地16家,公共管理类专业实习实训教学基地10家,形成“政府部门+司法机关+社会组织”的实践网络。与宁乡市菁华铺乡政府共建“基层治理与乡村振兴创新创业教育基地”,设立“田野课堂”,组织学生参与村级事务管理、乡村规划调研;与长沙市咸嘉湖街道合作开展“社区微治理”项目,2023年协助街道解决物业纠纷12起。开展形式多样的普法活动和志愿服务活动,在咸嘉湖街道、金星社区等地开展年均8余次,受益群众达数千人。学院连续多年组织开展暑期“三下乡”社会实践活动,组建实践团队到白箬铺等地开展送法下乡活动,连续三年获得省级及以上荣誉,受益群众达数千人。各专业的实践活动得到了新华网、科技日报、新湖南、红网时刻等媒体宣传报道。

毕业生扎根基层一线:近三年毕业生中,56%进入公务员、事业单位等公共服务领域,其中乡镇公务员、社区工作者、基层法务人员占比超30%,形成“下得去、留得住、干得好”的人才输送品牌。2020届行政管理专业毕业生李自航扎根岳阳市湘阴县东塘镇,在疫情防控中完成1000余条风险人员摸排,参与策划“桃李芬芳踏春季”文旅活动,带动当地农特产品销售额增长30%;2021届毕业生杨溢参加西部计划,在新疆吐鲁番负责基层团务与助学项目,推动“芙蓉学子”助学金覆盖137名困难学生,当选共青团十九大代表;2021届毕业生丁征华以笔面双第一的成绩考取长沙市望城区农业农村局乡村振兴事务中心,撰写的《做实党建引领“三长制”探索基层治理“最优解”》获长沙市委桂英书记批示肯定,“三长制”工作在中国共产党新闻网进行展示和推介。2023届法学专业毕业生王磊在张家界市武陵源区天子山镇担任司法助理,半年内调解山林纠纷8起,被评为“湖南省基层法治先进个人”。

(3)面向学生成才的硬实力,强化能力培养

学院以“高素质复合型人才”为培养目标,通过课程改革、实践锻炼、资源保障,全面提升学生专业技能与就业竞争力,实现“培养即能用,毕业即成才”。

课程体系聚焦能力提升:重构人才培养方案,增设“大数据与法律检索”“纪检监察学”“数字政府概论”等前沿课程,各专业实践学分均近25%。劳动与社会保障专业开设《社会保险综合实训》《劳动争议处理实务》等课程,劳动与社会保障专业考研上岸率达30%,近三年学生获国家级奖项15人次(含“挑战杯”二等奖、“寻是杯”全国一等奖),省级奖项42人次。法学专业法考通过率超40%;行政管理专业学生在“公共管理决策模拟大赛”中获华中赛区一等奖,展现较强的实践应用能力。

就业质量彰显培养成效:毕业生就业率连续三年超91%,2024届初次就业率达90.28%(全校第二),高质量就业(考研、考公、事业单位)占比20.5%。其中,25人考取公务员(含深圳市税务局、湖南省高级人民法院等),28人考研至湘潭大学、湖南师范大学等高校,6人参加西部计划。90%用人单位评价我院毕业生“理论扎实、实践能力突出”。

(二)“四融合”:创新培养模式,提升育人质效

学院通过“四融合”打破学科壁垒、贯通理论与实践、整合育人资源,构建特色鲜明的人才培养体系,实现“知识传授—能力培养—价值塑造”的协同育人。

(1)学科专业交叉融合,培育复合型人才

立足学校财经底蕴,推动法学、公共管理与经济学、管理学等学科交叉,形成“专业+特色”的差异化培养模式,破解“同质化竞争”难题。

专业方向交叉融合:法学专业依托“湖南省法务会计研究基地”,开设“会计法务”方向,课程融入《中级财务会计》《税法实务》等财经内容,培养既懂法律又通财务的复合型人才。社会工作专业结合“财经+法学”背景,开发“金融社会工作”“法务社会工作”课程群。行政管理专业设立“数字政务+财政”模块,开设开设财政学、财经大数据、政府经济学与公共经济学等课程,近三年,获批省级跨学科教改课题6项、教育部产学合作项目2项。其中,“基于CDIO理念的公共管理类课程案例教学改革”,将《社会保险学》与《风险管理》融合,开发“社保基金投资模拟”实训项目。

(2)理论与实践融合,锻造应用能力

构建“课程实验—专业实习—社会服务”全链条实践体系,实现“理论学习—实践应用—反思提升”的能力闭环,让学生在解决实际问题中深化知识理解。

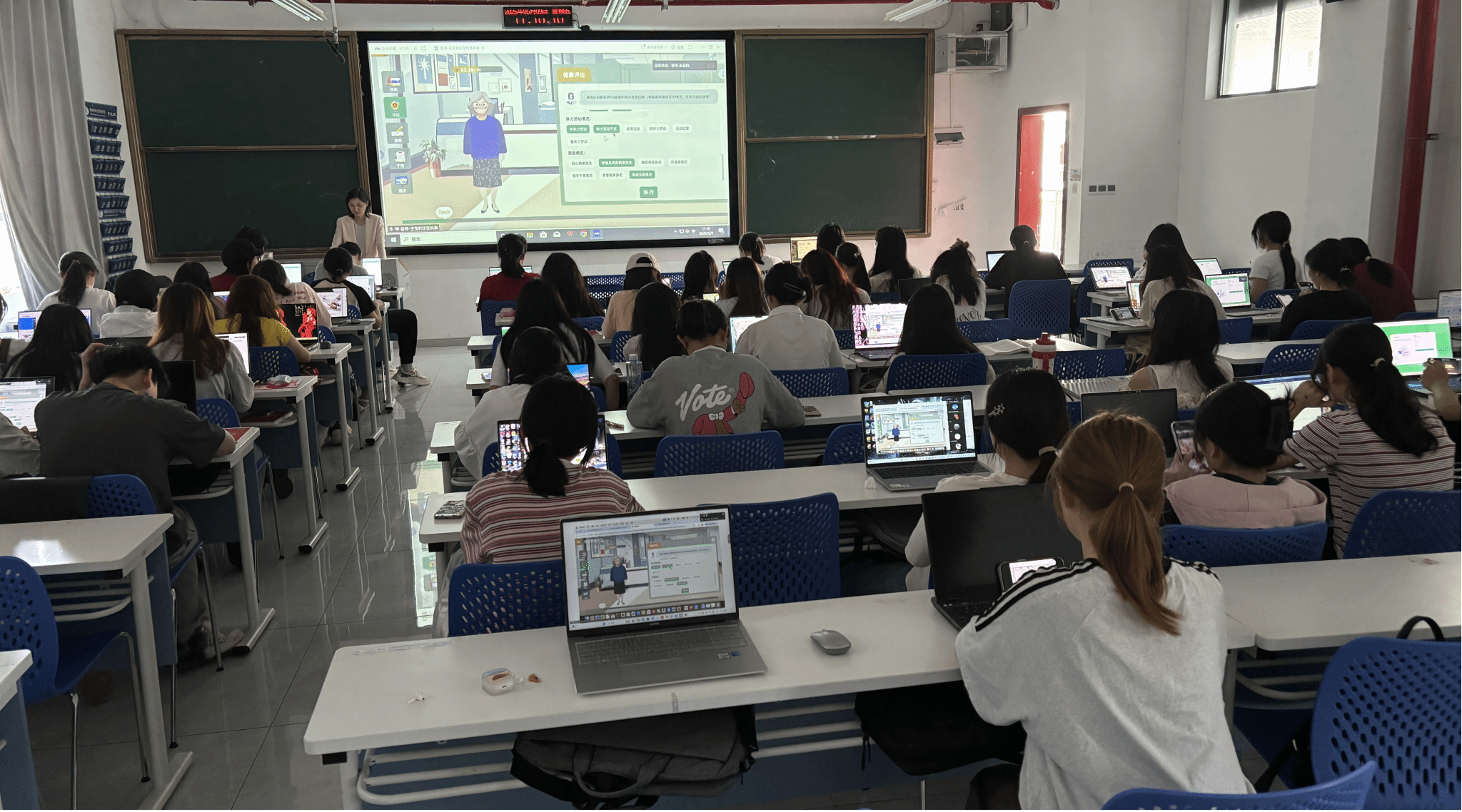

实践教学贯穿全程:法学专业开设《模拟法庭》课程,学生从案件受理到裁判文书撰写全程模拟。行政管理专业通过“电子政务模拟系统”实操公文流转、会议组织等政府流程,《社会调查理论与实践》课程团队运营“调查有道”公众号,覆盖学生超1000人,阅读量超5万次,成为基层治理研究的民间智库。

(三)校内外育人资源融合,拓展培养空间

整合校内师资与校外实务资源,构建“校地、校企、校所”协同育人机制,打破“闭门办学”局限,为学生提供真实场景的成长平台。

校外资源深度融入:聘请15名实务专家担任实践导师,法学专业邀请律师参与“模拟法庭”指导,公共管理专业联合省妇联开展“妇女儿童权益保护”实训。新建产学研基地10个,与湖南天地人律师事务所共建“企业合规实训中心”,与长沙市望城区社会组织联合会共建“社会工作孵化基地”。2024年组织多名学生参与基地实习,其中12人获“优秀实习生”称号,6人被合作单位录用。

校内资源联动增效:省级哲学社会科学重点研究基地、省级创新创业教育中心向学生开放,支持学生参与教师科研项目。近三年,学生参与国家级大创项目7项、省级15项。

(四)思政与专业教育融合,落实立德树人

将思政教育融入专业教学各环节,构建“课程思政+实践思政+文化思政”育人格局,培养学生的公共精神与家国情怀。

课程思政全覆盖:修订教学大纲挖掘思政元素,建设《行政管理学》《中国法律史》等课程思政示范课。《宪法学》课程通过“宪法宣誓仪式模拟”培养法治信仰;《公共政策学》分析“脱贫攻坚政策”时,组织学生讨论“党员干部的责任担当”;《社会工作概论》以“雷锋精神”为例,引导学生理解“助人自助”的职业价值。

教师思政教学能力突出:近三年获省级课程思政竞赛奖4项,其中黎月团队的“中国法律史课程思政设计”获2022年省级二等奖;姚德超教授、黎月老师分别获校级课程思政教学研究示范中心建设项目立项。

省级教学竞赛获奖

| 序号 | 年度 | 获奖成员 | 获奖名称 | 获奖等级 |

| 1 | 2025 | 黎月、李维、汪思薇、彭赛红 | 第五届湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 新文科组一等奖 |

| 2 | 2024 | 刘曼格、姚德超、周云芳、李芬芬、侯丹丹 | 2024年第四届湖南省普通本科高校课程思政教学竞赛 | 文科类经管法组二等奖 |

| 3 | 2023 | 刘曼格 | 2023年湖南省普通高校教师信息化教学竞赛 | 三等奖 |

| 4 | 2024 | 黎月、彭赛红、何四海、郑谊英 | 第四届湖南省普通高校教师教学创新大赛 | 课程思政组三等奖 |

| 5 | 2023 | 侯丹丹、姚德超、周云芳、李芬芬、刘宇 | 2023年第四届湖南省普通本科高校课程思政教学竞赛 | 文科类经管法组三等奖 |

| 6 | 2022 | 黎月、彭赛红、郑谊英、陈军芬 | 2022年第四届湖南省普通本科高校课程思政教学竞赛 | 文科类二等奖 |

实践思政显成效:组织学生赴韶山开展“红色法治文化”研学,赴宁乡炭子冲开展“学党史、办实事”活动,2023年“扬法筑梦振兴队”入选全国“七彩假期”志愿服务示范团队,为农村儿童开展普法与红色教育课程40余节。学生获“湖南省芙蓉学子”等荣誉8项,其中2021届行政管理专业毕业生杨溢,毕后赴新疆参加西部计划,被评为“全国大学生志愿服务西部计划考核优秀志愿者”之一,推选为中国共产主义青年团第十九次全国代表大会代表。2022届行政管理专业毕业生丁征华,以笔面双第一的成绩考取长沙市望城区农业农村局乡村振兴事务中心,2024年8月调入望城区委组织部工作,撰写的多篇文章在红星云、红星网、长沙党建、新湖南等平台上发表,其中《做实党建引领“三长制”探索基层治理“最优解”》获长沙市委桂英书记批示肯定,“三长制”工作在中国共产党新闻网进行展示和推介。

三、办学成效

(一)校地协同育人生态完善

学院主动整合政府、企业、行业机构等社会资源,构建起“校地联动、多方参与”的协同育人机制,充分激活政行企协同育人效能。目前已与湖南省就业中心、长沙市律协、长沙市芙蓉区法院、浏阳市人民法院、湖南云一律师事务所、广东卓建律师事务所、长沙市望城区社会组织联合会等26家单位共建实习实训与实践教学基地,可满足约300名学生集中实习需求。其中,法学专业专属基地16家、公共管理类专业专属基地10家,各专业每届毕业生集中实习参与率稳定在30%以上,为学生实践能力培养筑牢平台支撑。

(二)师资队伍建设成果丰硕

近五年,学院教师在教学能力提升与科研创新领域双线突破。教学竞赛方面,黎月、侯丹丹、刘曼格等教师在课程思政教学竞赛、信息化教学竞赛、教学创新大赛等省级赛事中斩获6项奖项,彰显师者育人匠心;科研领域成果亮眼,教师团队累计承担国家社科基金项目6项、省部级项目40余项、横向项目10余项,科研经费总额超400万元,公开发表学术论文40篇(其中三类以上核心论文26篇),出版专著教材2部,1篇论文获民政部二等奖,多项决策咨询报告获省部级领导批示;教研教改同步提质,主持各级教研教改及质量工程项目12项(省级9项),建成精品课程3门(含校级在线精品课程2门、课程思政示范课程1门),获批校级课程思政研究示范中心2个,荣获校级教学成果奖4项。

(三)学生综合素养全面提升

近五年,学院学子在竞赛、考证、就业、实践服务等领域多点开花:竞赛方面,获省级以上奖励149人次(其中国家级131人次),含“挑战杯”等A+类竞赛奖项6项、大学生公共管理决策模拟大赛全国一等奖1项、大学生健康管理情景模拟大赛全国二等奖1项、世界杯华语辩论赛赛季军1项;职业资格认证方面,320名学生取得各类执业证书,其中法律职业资格证78人、初级会计资格证110人、教师资格证86人,日语等级、证券从业、社会工作证等证书46人;近三年,毕业生去向落实率近90%,58人考取公务员、20人参与西部计划志愿服务,74.65%毕业生扎根湖南服务地方经济社会发展;社会服务方面,学生累计参与志愿服务超8000人次,“三下乡”普法团队连续三年入选省级及以上示范团队、2次入选全国“七彩假期”志愿服务团,1个学生团队调研成果获省级领导批示,各类实践活动获新华网、光明网等权威媒体报道,社会影响力持续扩大。