(本网讯)7月3日至5日,在自然地理系14位教师的带领下,经济地理学院自然地理与资源环境专业80名同学,赴大围山国家森林公园开展“经天纬地践于行,大围山中觅真知”主题野外实习。学院领导和老师高度重视,从路线设计、安全保障到学术指导全程统筹,并组建专业团队提前考察优化实践方案。师生围绕山地气候、地貌演化、土壤发育、植被演替等核心内容展开实地教学,将理论知识融入自然课堂,深化专业认知,践行“知行合一”的育人理念。

师生合影 龙宇/摄

七星岭合影 刘权/摄

大围山国家地质公园合影 龙宇/摄

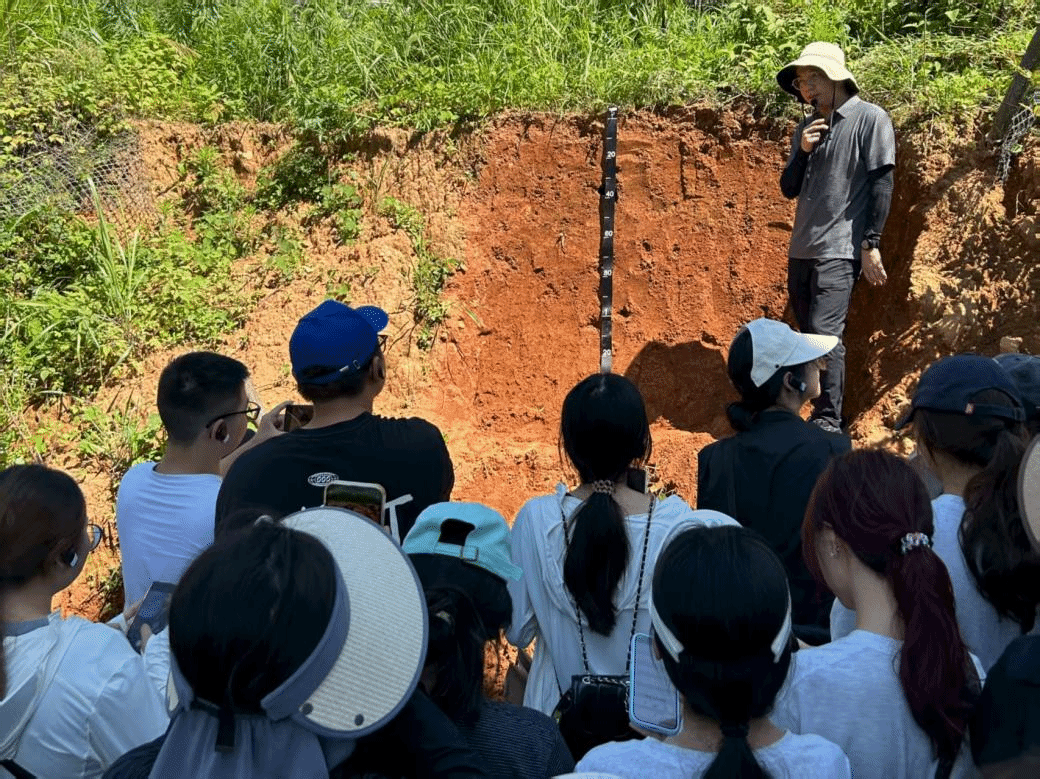

垂直诗篇:海拔梯度中土壤带谱的驱动因素揭秘。自然地理实习队在大围山南门上坡位置,欧阳宁相、张鹏博两位老师结合实地场景系统讲解了典型红壤的形成奥秘:海拔500米以下的红壤由花岗岩风化物在亚热带湿热气候下经脱硅富铝化、有机质积累及黏化作用形成,具有A-B-C剖面结构,其中B层因铁铝氧化物富集呈现红棕色黏重特征;其形成是常绿阔叶林加速风化、湿热气候强化化学作用与深厚花岗岩风化壳提供酸性母质共同作用的结果。通过实地观察与理论结合,同学们直观理解了土壤发育过程及气候-植被-母质间的紧密关联,深化了对“自然要素协同作用”的认知,为后续地质与生态研究奠定了实践基础。

张鹏博老师讲解典型红壤 李佳娜/摄

欧阳宁相老师讲解典型红壤 戴迪/摄

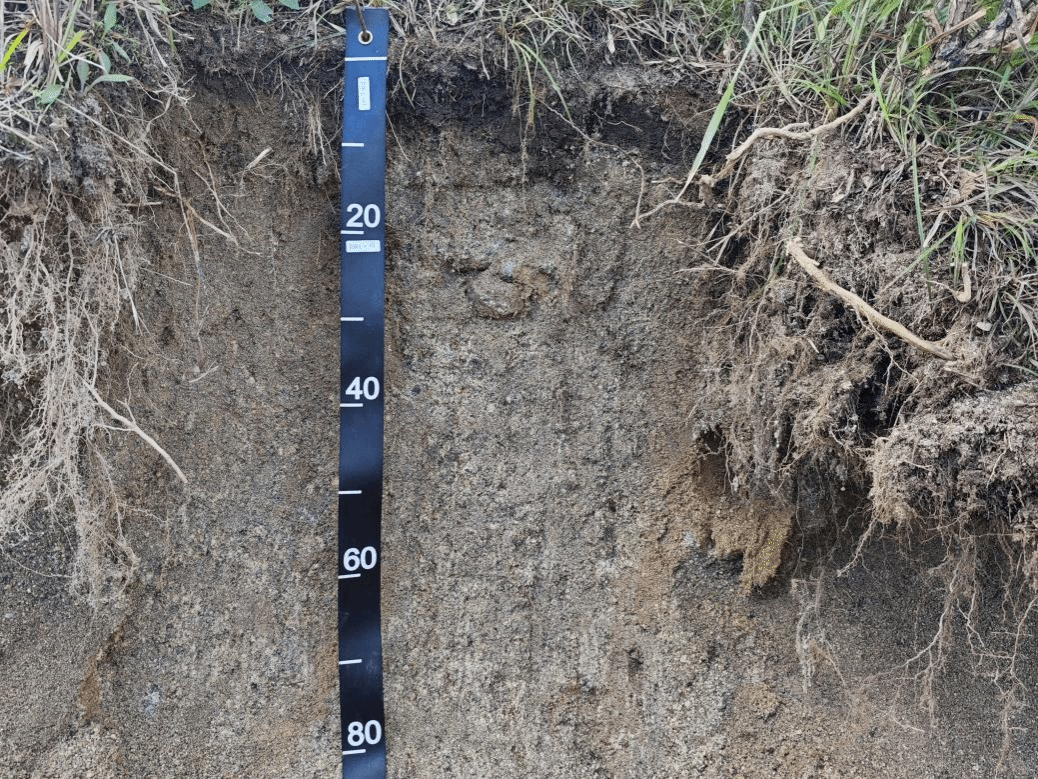

在七星岭,欧阳宁相、张鹏博两位老师讲解了灌丛草甸土由花岗岩与变质岩风化形成,中亚热带季风湿润气候提供充足水热条件,灌丛草甸植被通过根系固土与枯枝落叶积累有机质,经长期风化、腐殖质积累及土壤发育,最终形成酸性、富有机质的特色土壤。同学们收获了核心逻辑:花岗岩风化残积物奠定酸性砂质土壤,1500m+高海拔的低温(年均温<10℃)与年超120天雾日减缓有机质分解,落叶堆积成土;矮灌丛与草甸植物根系固土、枯落物加速成土,形成“植被-土壤”共生循环。最终理解:地形→气候→植被→土壤的山地生态链。

灌丛草甸土土壤剖面 龙宇/摄

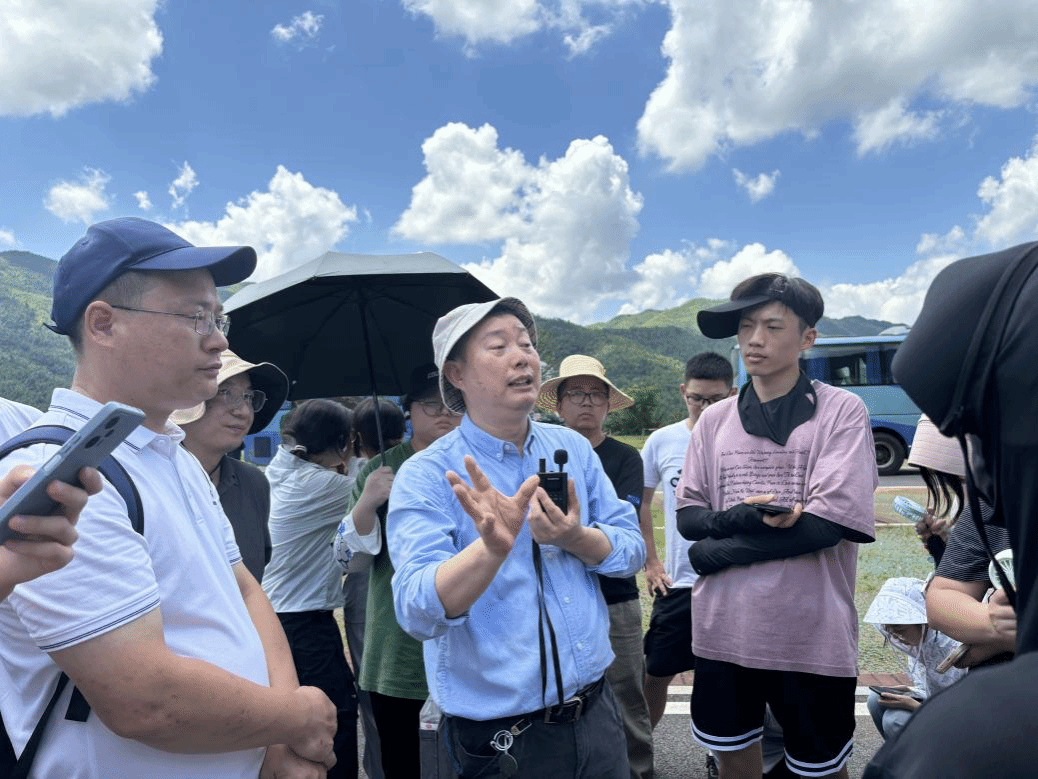

山川密码:自然要素协同下的地质地貌形成机制。大围山入口,苏昌贵副院长与陈超老师为实习队解析区域地质:地处扬子与华夏地台交界带,历经多期造山运动,主体由古老花岗闪长岩与变质岩构成。第四纪冰川侵蚀与现代流水作用叠加,形成陡峭中山地貌。苏昌贵副院长以口诀“太元古中新,震寒奥志泥石二三侏白”助记地质年代。

副院长苏昌贵讲解地质形成过程 李佳娜/摄

七星岭角下扁担坳,陈超、马书琴老师讲解了正断层成因:地处扬子与华夏地台交界,多期造山运动后地壳松弛,张性应力主导下,花岗岩体冷却收缩或地壳伸展导致上盘下降,形成正断层。同学们通过实地观察认识到,构造运动产生垂直应力使上盘下降,断层带花岗岩破碎成角砾岩,印证了构造与岩石变形的关联,深化了对断层成因的理解。

陈超老师讲解正断层 龙宇/摄

马书琴老师讲解正断层 周蝶/摄

行至栗木桥半山腰,花岗岩区密集分布的球状风化体成为教学焦点。教师以直径2米的巨型风化球为例,拆解其形成机理:节理裂隙为水汽渗透提供通道,温差导致的热胀冷缩与化学溶蚀交替作用,最终将岩体“雕刻”成浑圆形态。

花岗岩球状风化物 龙宇/摄

在栗木桥枫林瀑布,面对飞流直下的水幕,陈超老师抛出问题:“瀑布的形成是纯粹自然力,还是有人为干预?”学生分组考察后发现:枫林瀑布的落差,部分也来自人工建设。老师详细介绍了这是第四纪冰期时,冰川携带岩石沿山谷向下流动,至隘口处强烈刨蚀基岩,形成冰坎;后经河流下蚀与溯源侵蚀,最终塑造瀑布形态。瀑布上部因人为筑坝形成落差,下部则源于自然地质作用。

栗木桥枫林瀑布 龙宇/摄

植物密码:溪谷倒石堆的极端生境适应机制探秘。进入景区入口,余潇老师阐释植被垂直分异:500米以下为常绿阔叶林,500~1000米为常绿-落叶阔叶混交林,1000~1400米以落叶阔叶林为主,1400米以上为山地灌丛带,分异由气温、降水及土壤条件驱动。通过讲解与实地观察,学生直观感知“构造控岩、气候塑貌、生物成土”的协同作用,深化了对区域地质与地表过程联系的理解。

余潇老师讲解垂直地带性植被差异 龙宇/摄

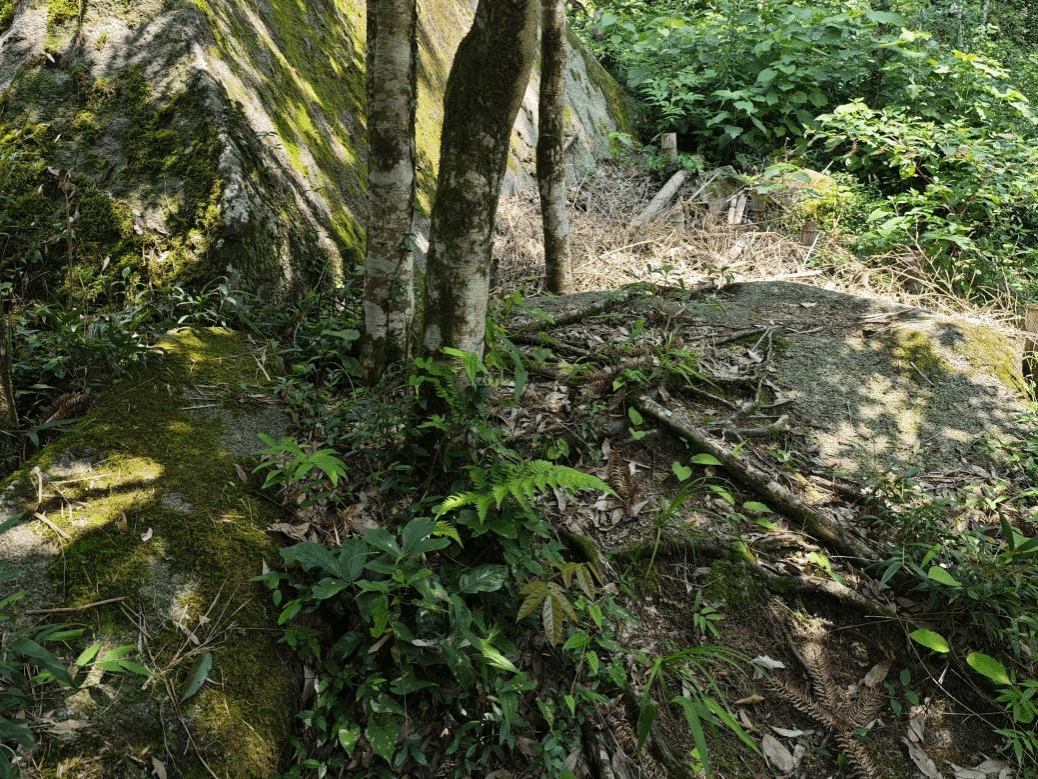

在栗木桥,一棵树沿岩缝蜿蜒伸展,将整块花岗岩“重重包围”。余潇老师用专业知识介绍了这是植物根系沿岩石裂隙生长,通过持续挤压使裂隙扩大,最终引发岩石崩解的地质过程。话音未落,同学们异口同声地指出这是根劈作用。

植物根劈作用 龙宇/摄

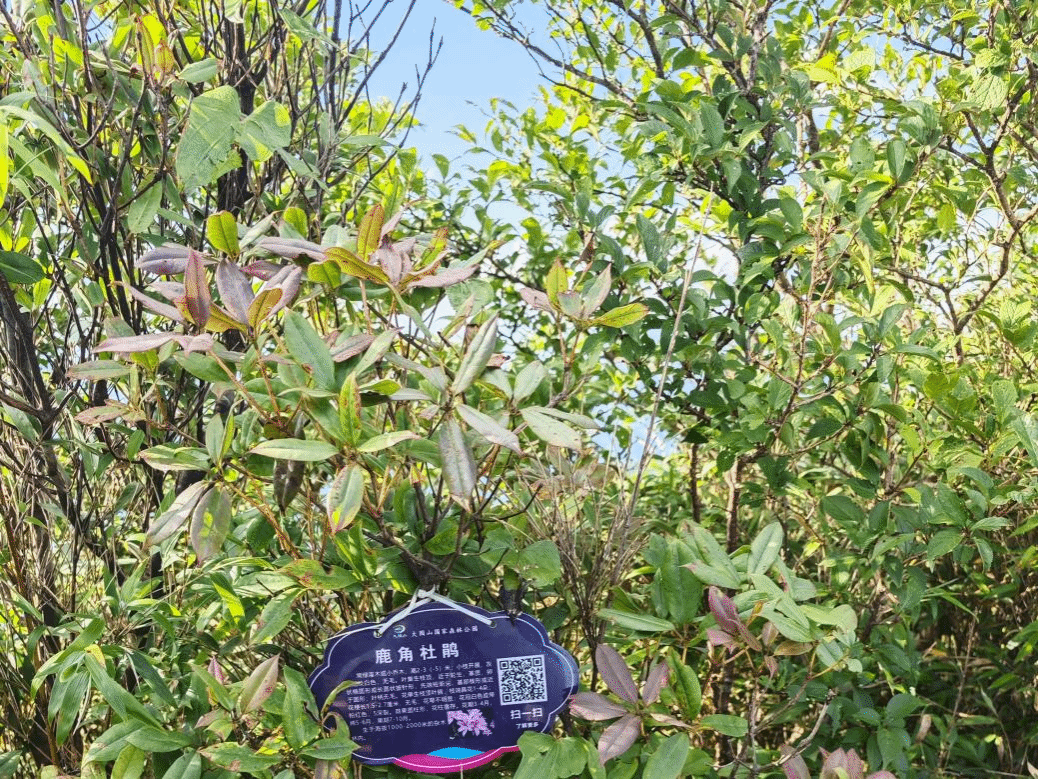

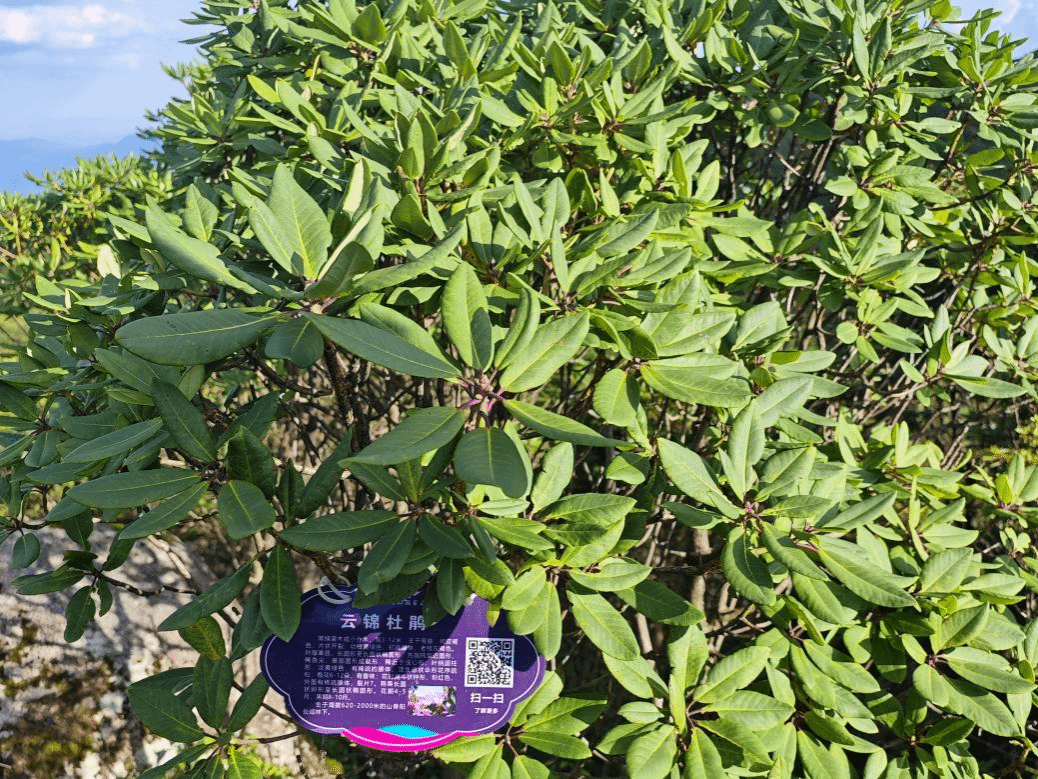

栖落杜鹃花海,高建爽、余潇老师讲解道:大围山杜鹃花多生于海拔1200米以上酸性土壤区,耐寒湿且适应岩缝环境,常形成灌丛。次生演替中,其凭借强适应性快速占据裸露生态位,通过根系固土、枯叶养肥改良土壤,结合种子与无性繁殖扩散,经竞争排斥成为优势种,人类封禁保护进一步巩固其地位。同学们观察到,其深根系统高效吸收水土,先于他种占据裸地形成稳定灌丛层,最终成为优势种,实地验证了适应性演化与资源竞争对植被演替的关键作用,深化了对生态位占据机制的理解。

鹿角杜鹃 龙宇/摄

云锦杜鹃 龙宇/摄

径流诗篇:地形-气候协同下的水文过程全记录。抵达玉泉湖,陈超老师和高晨老师结合“冰川地貌学派”推测湖岸冰碛垄遗迹与湖底沉积物(另一学派推测可能是“流水侵蚀”),揭示了第四纪冰川活动中冰窖作用的奥秘。冰川融水在山谷洼地中滞留,形成天然“冰窖”;后期气候转暖导致冰体消融,残留水体经人为筑坝蓄水,最终演化为今日的玉泉湖。

陈超老师讲解“冰川遗韵” 龙宇/摄

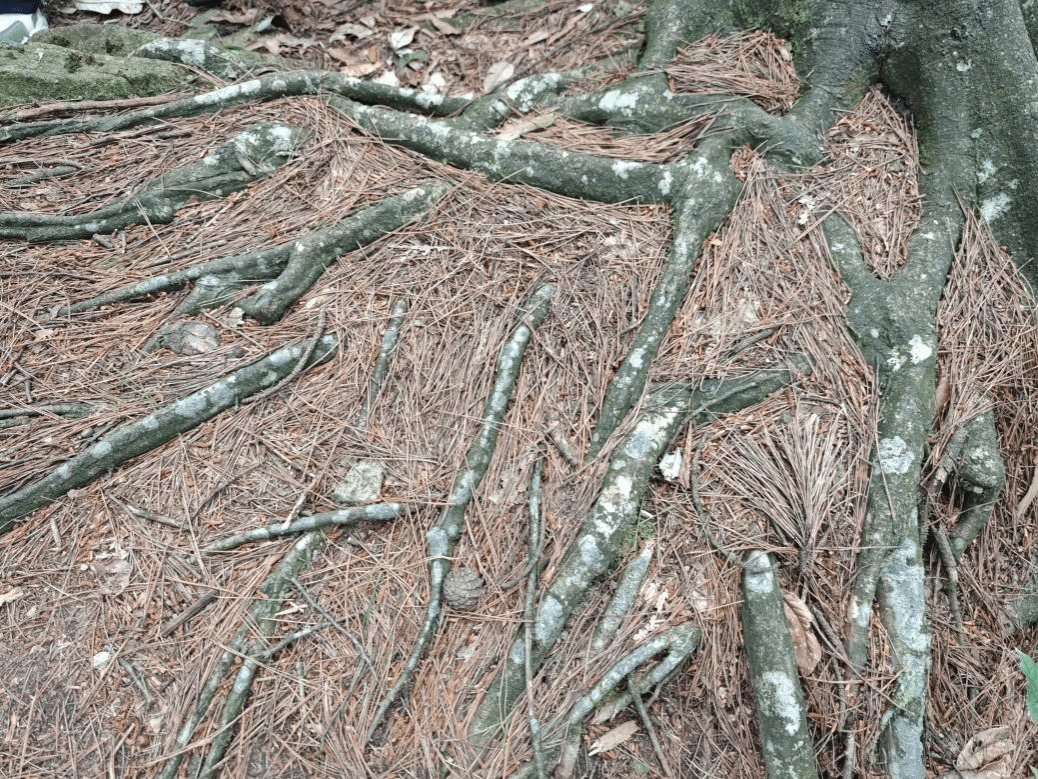

走进船底窝景区,团队聚焦于林下侵蚀现象。郭彬斌老师讲解了这种现象的发生在于雨水穿透森林冠层后,滴落动能击溅地表土壤,沿坡面形成细沟流冲刷,造成缓慢但持续的隐蔽性土壤流失。同学们通过实地对比低海拔地区植被覆盖情况,发现林下侵蚀导致此处植被覆盖度显著低于正常水平。

郭彬斌老师讲解林下侵蚀 龙宇/摄

水青冈林下侵蚀图 龙宇/摄

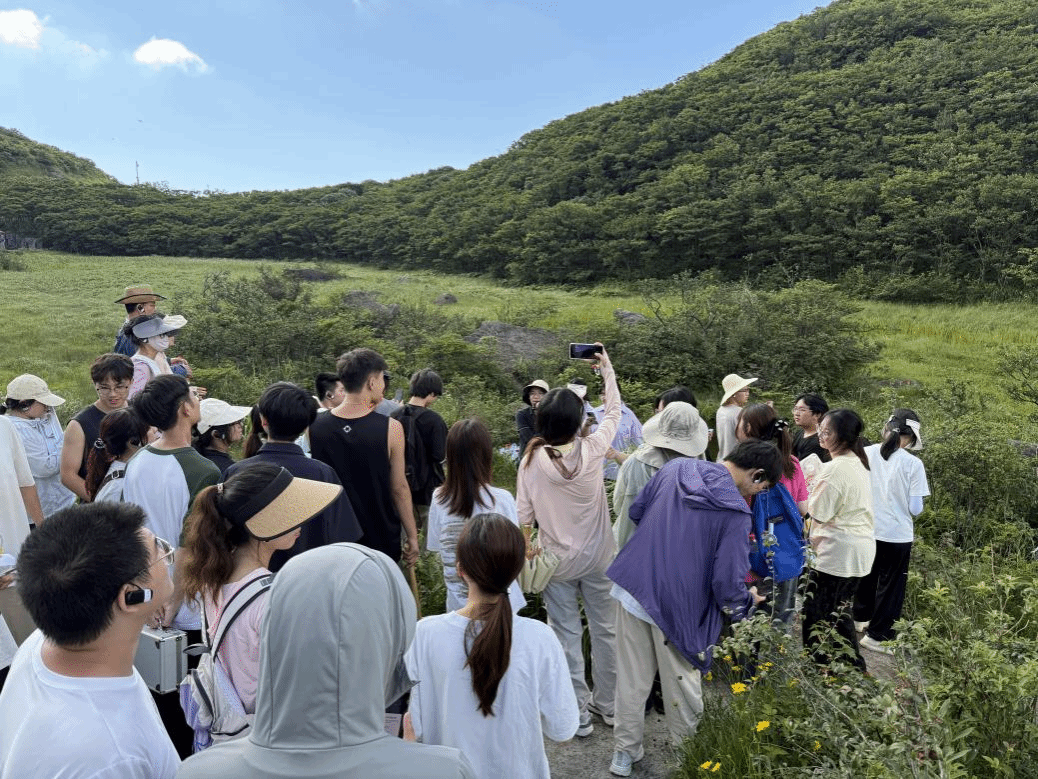

浏阳河源头,欧阳宁相、张鹏博等老师讲解了高山湿地的成因:高海拔花岗岩地形蓄水性强,年降水量1800~2000毫米提供充足水源,温湿气候与云雾减少蒸发,河流源头及地下水补给维持稳定水位,局部低洼集水区形成沼泽,多要素协同塑造了湿地环境。同学们认识到,湿润气候带来丰沛降水、植被加速有机质积累、地形洼地汇聚水分,共同作用形成湿地,实地观察深化了对自然要素整体作用的理解。

欧阳宁相老师讲解高山湿地成因 刘权/摄

张鹏博老师讲解高山湿地成因 陈星宇/摄

云雾迷宫:山体走向与水体如何编织大围山天气。戴迪老师以“观测-分析-验证”为主线,通过风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素讲解气象观测方法:先让同学们将手持气象仪视为“气候侦探的放大镜”,通过触摸传感器理解其如何捕捉温湿度、风速等环境信号;再结合地图标注观测点,强调低海拔谷地(冷空气“停车场”)与高海拔顶峰(水汽“碰头点”)的时空差异;以清晨时段和午后时段记录周期为“气象时钟”,解析清晨逆温层(大地“保温被”)、午后谷风(山体“呼吸”)等动态节奏。让每次记录都成为与自然对话的注脚。

戴迪老师讲解手持气象仪的使用方法 刘权/摄

同学们用手持气象仪测量气象数据 欧阳宁相/摄

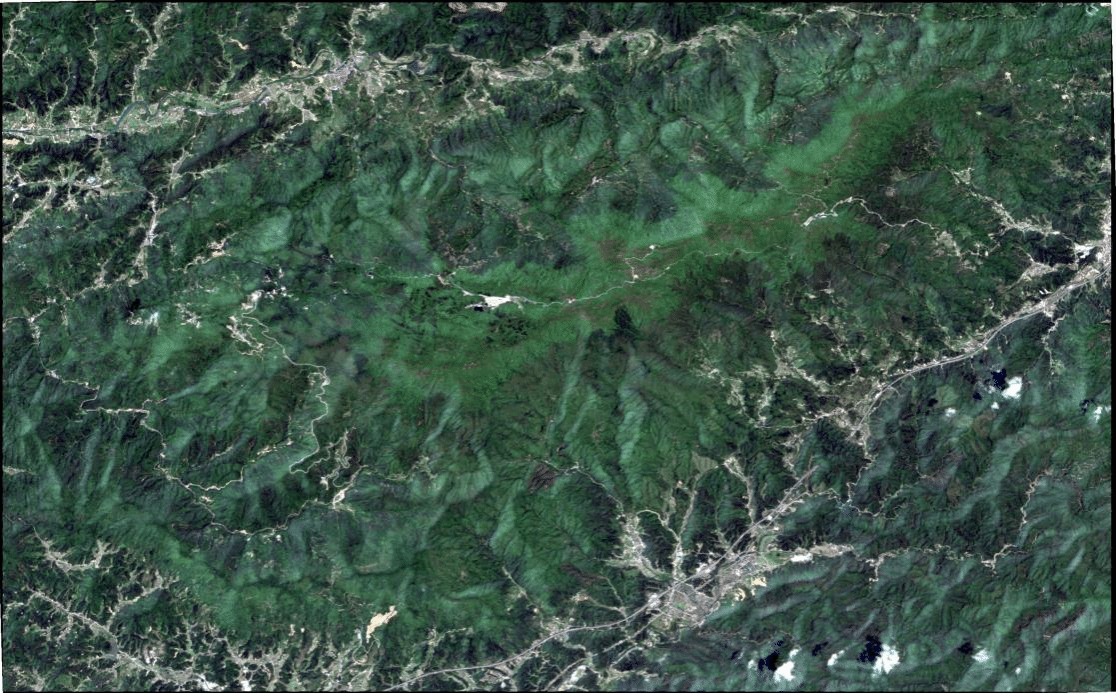

遥感密码:大围山土地利用的影像解译全记录。高晨老师用“天地对话”的比喻讲解:把Sentinel-2A影像比作“大地的数字皮肤”,10米分辨率能看清森林、农田的“颜色指纹”;用奥维地图坐标和实地照片给卫星“贴标签”,告诉计算机“这是竹林,那是茶园”;DEM数据像“山体的三维解剖图”,30米分辨率能看出>25°坡地多为灌丛的奥秘;最后在ENVI软件里“教”计算机分类,用实地量的植被覆盖度当“参考答案”,算出准确度,让冰冷的像素变成会讲山地故事的数据。

Sentine1-2A MSI真彩色合成影像(432波段)

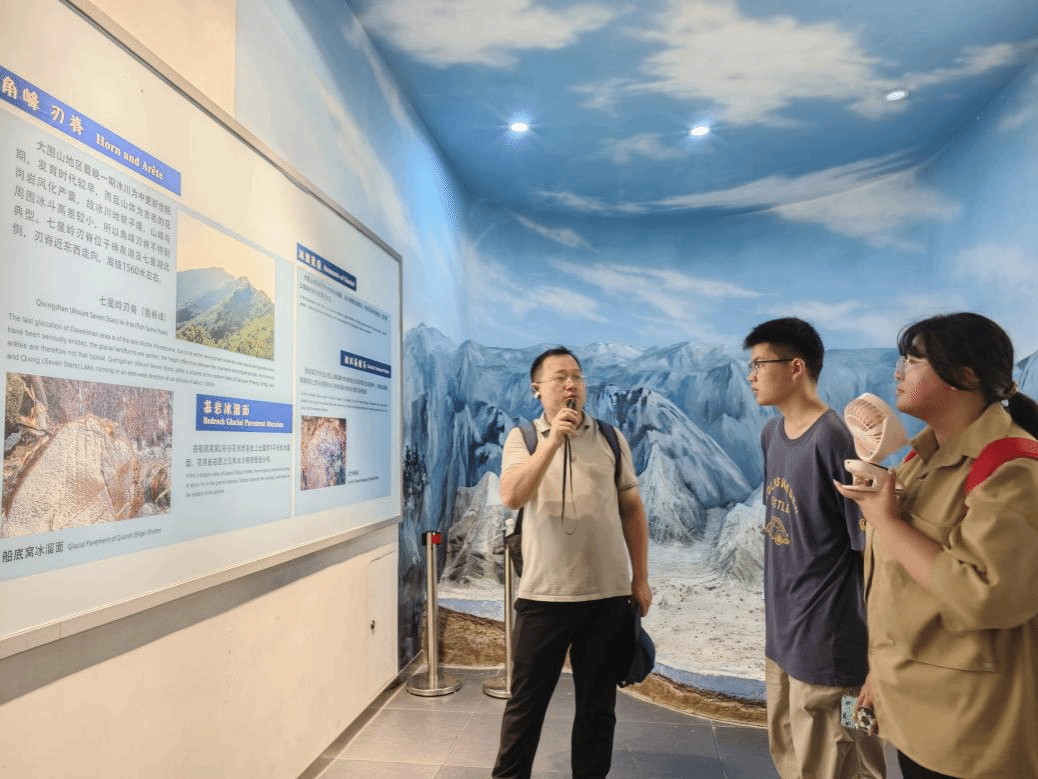

博物致知:地质博物馆的“时空对话”。实习尾声,团队参观大围山地质博物馆。馆内通过地层剖面模型、冰川遗迹标本与植物生态舱,系统展示了大围山18亿年地质演化史与垂直生态带谱。同学们在老师的讲解下,对大围山的自然情况有了更加清晰明朗地了解。

陈超老师讲解冰川遗迹 龙宇/摄

“从冰川遗迹到现代生态,大围山是一本立体的‘自然教科书’。”师生团队以海拔500米至1500米的垂直穿越为脉络,将课堂理论投射于真实地貌,完成了一场“地质-生态-人文”的立体对话。从冰川遗迹(主流推测)的微观解构到生态梯度的宏观感知,从生物力作用的静默雕塑到人类活动的动态干预,学生以“地理学家”的视角,在山川间书写了对“地理环境整体性”的深刻注解。

栗木桥枫林瀑布合影(一班) 龙宇/摄

栗木桥枫林瀑布合影(二班) 戴迪/摄